Casatenovo da scoprire/13: visita virtuale a Villa Lurani, una residenza ricca di storia

Dopo l’ultimo episodio con il quale abbiamo voluto ricordare la vita contadina, nella puntata odierna della rubrica ''Casatenovo da scoprire'' consentiremo ai nostri lettori di entrare in un luogo a molti sconosciuto: Villa Lurani.

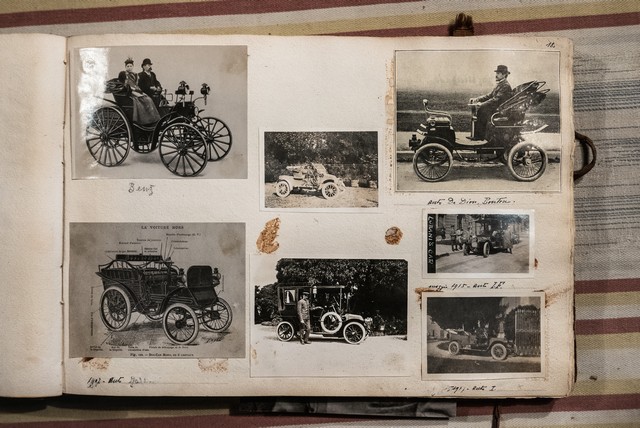

Alcune foto della Benz di Agostino Lurani, una delle prime 100 auto d'Italia

Le vicende di questa residenza si intrecciano con quelle del feudo di Casate e soprattutto con quelle dell’antico castello, la cui esistenza è documentata fin dal 1456 come proprietà di uno dei rami della famiglia Casati. Nella realtà dei fatti, se ne ha traccia nei documenti degli archivi del Duomo di Milano sin dall’undicesimo secolo, come anche ve ne è ricordo in un atto di passaggio di proprietà datato 1270 che vede come beneficiari i nipoti del Conte di Casate, Marzio e Filippo Casati.

I cipressi al centro del giardino

Il giardino a terrazzamenti

Al tempo in cui la famiglia Casati acquisì onore nei territori che noi tutti conosciamo, la residenza era già stata da tempo acquisita dalla famiglia Lurani, che ne divenne proprietaria nel 1578 con l’acquisto da parte dei Conti Francesco e Pietro Lurani della villa padronale e dei terreni circostanti da un esponente di una importante famiglia milanese: Alessandro Sforza. La famiglia Casati, quando giunse nel suo territorio, dovette quindi trovare dimora in un palazzo meno importante.

Il muro da cui partiva l'ala ovest, ora distrutta

Il simbolo di fertilità ritrovato coi restauri

Il Castello sorgeva nella porzione più in alto della dorsale collinare a sud di Casatenovo, la quale un tempo chiudeva la zona dell’abitato. Dalla sua posizione dominante si aveva la vista da una parte dei campi coltivati dove sono stati costruiti, negli anni trenta del novecento, i complessi industriali della “Vister” e della “Vismara”, mentre dall’altro lato si può tutt’ora osservare un giardino a terrazzamenti che dà verso la Valle del Lambro.

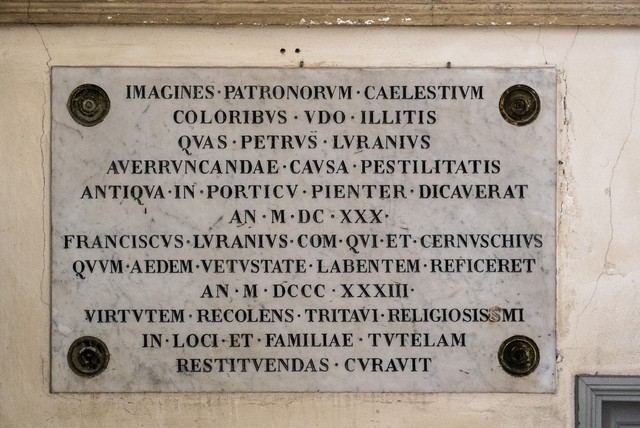

La lapide posta sotto il dipinto che sovrasta la scala principale

La pedana all'ingresso del garage

La struttura della villa che si può vedere oggi coincide con quello che era una volta il castello, anche se è stato completamente rivisto nella struttura divenendo un esempio di architettura settecentesca. Nonostante i grandi lavori di ammodernamento svolti nei secoli scorsi, si possono ancora riconoscere le vere origini di questo storico edificio per via dei grandi saloni e per lo spessore di alcuni muri, i quali arrivano a misurare fino un metro e mezzo circa. Ancora testimoni del tempo sono poi le strutture murarie irregolari e le volte a padiglione rialzato. Le novità stilistiche interne invece, come le greche dipinte sui soffitti e le decorazioni di stucco, rappresentano il lavoro di rivisitazione stilistica che ha investito la residenza Lurani, introducendola al diciannovesimo secolo con ciò che era considerato allora più apprezzabile nelle ville di questo calibro.

La via che porta alla villa

La villa che oggi possiamo solo intravedere tra la folta vegetazione che la circonda, è stato il frutto di un gran lavoro di ristrutturazione architettonica avvenuto negli anni Venti del Novecento: il risultato di questi lavori è una villa in stile tardo-neoclassico dove, nella testata che dà verso mezzogiorno, trovano luogo la portineria e, attraversati vari corridoi ed il loggiato con massicci pilastri quadrangolari, si giunge all’ingresso della villa. Partendo invece dal viale Don Rossi, si giunge all’ingresso mediante un viale che sale dal centro del paese (via Castello) sino al cancello, di fronte alla chiesa di Santa Giustina, di cui vi abbiamo già parlato e che ha un legame stretto con la famiglia Casati.

La vista verso Milano

La torre che si vede ergere dagli alti alberi del giardino è una sobria costruzione neogotica di fine ottocento che voleva rimarcare la moda di quel tempo, secondo la quale era diffuso avere nella propria residenza una torre da cui poter vedere dall’alto i territori circostanti. Tutt’ora la torre è stabile e sicura, ma la scala in legno che all’interno permetteva di raggiungerne la cima è stata danneggiata gravemente dalle infiltrazioni di acqua che si sono fatte strada nel tempo.

La vite, unico ricordo del grande torchio per l'uva

L'ex cascina

La residenza Lurani ha avuto sino agli anni Cinquanta del secolo scorso una pianta ad U, essendo composta da un’ala ad est e una ad ovest simmetriche tra loro, che incorniciavano il corpo centrale della villa rivolto a sud.

L’ala ovest è stata demolita a metà del Novecento ed aveva sempre ospitato dei locali di servizio quali la lavanderia e la legnaia. L’ala est ha svolto altrettante funzioni di servizio: nella parte più vicina al corpo centrale dell’edificio trovava posto il torchio con il quale, ogni anno dopo la vendemmia delle viti che crescevano rigogliose sulle mura dei terrazzamenti del giardino, veniva pigiata l’uva per ottenerne del buon vino; purtroppo questo strumento, una volta molto importante nella villa, è stato dismesso negli anni Trenta del Novecento, ma ne rimane, per ricordarlo, la grande vite della pressa con cui venivano spremuti gli acini d’uva.

Una grotta nel giardino che veniva usata per le conserve

Nella parte che invece si trova più vicina al cancello di accesso trovava posto l’autorimessa, che ospitò una delle prime cento automobili d’Italia. È infatti da rendere noto che la probabile prima automobile che ha percorso i sentieri brianzoli sia stata quella di Agostino Lurani (negli archivi di famiglia è ancora presente, a testimonianza, il riconoscimento di essere uno dei primi cento automobilisti italiani), che negli anni Ottanta dell’Ottocento ha stupito i casatesi con le sue visite a bordo di una Benz, un’antenata della più famosa marca di auto tedesca Mercedes-Benz. Questa autorimessa è stata quindi una delle prime installate nel nostro paese ed è ancora oggi presente la fossa per l’ispezione delle auto; questo strumento era assai importante per le prime automobili dato che i relativi autisti delle famiglie più facoltose, avevano anche l’importante compito di mantenere le automobili ben funzionanti in tutte le loro parti.

La datazione di questa cascina è motivata dalla presenza di una piccola mattonella con un simbolo di fertilità che, secondo gli esperti che hanno studiato l’immobile per il restauro, appartiene al tredicesimo secolo.

Le informazioni che abbiamo ritrovato sulla famiglia proprietaria di questo importante immobile risalgono sin dal dodicesimo secolo quando, i Lurani erano proprietari di una bottega in contrada del Duomo a Milano, dove commerciavano in sete preziose. Questo lavoro li ha fatti arricchire nel tempo sino a quando riuscirono a nobilitare il loro nome unendosi con la famiglia Omodei. Questo primo passo nella scala sociale fu possibile con il matrimonio di inizio Seicento tra Carlo Omodei, marchese di Piovera e patrizio milanese, e Beatrice Lurani; il loro settimo figlio divenne poi famoso divenendo cardinale con il nome di Luigi Alessandro Omodei.

Un armadio con conchiglie-souvenir

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Casa Lurani era divenuta un grande rifugio per i membri della famiglia che trovavano tutti posto nei grandi saloni. Su questo periodo storico ci ha aiutato la signora Cristina Lurani, lucidissima novantenne che con la sua memoria ci ha raccontato come si viveva in quegli anni: “Io ero ancora una bambina e non mi rendevo conto di ciò che stava succedendo, non comprendevo il disastro che era la guerra. L’unico ricordo, che compresi solo più tardi nel tempo, che mi fece intuire la gravità del periodo storico che stavamo affrontando, fu mio nonno che, ascoltando il discorso di Mussolini che annunciava l’entrata in guerra, piangeva ricordando ciò che lui aveva visto durante la Prima Guerra Mondiale. Al di là della guerra, dal mio punto di vista ero felice di rincorrere galline e giocare con i tanti parenti che ci venivano a trovare. Si viveva con quello che c’era, con quello che si riusciva a trovare. Ma un aneddoto che nuovamente mi avrebbe dovuto aiutare nel comprende la realtà intorno a me erano le sgridate di mio nonno che piangendo ci urlava contro, a me ed agli altri piccoli che erano ospitati qui, mentre noi guardavamo ammirati, quasi ridendo, le fiamme che bruciavano Milano durante i bombardamenti”.

Un mobile che si trasforma in altare

Tra i rappresentanti della famiglia Lurani che frequentano tutt’oggi Casatenovo, ci sono i due fratelli Pietro e Giovanni Lurani. Il primo dei due ci ha guidato nella visita della villa fornendoci molte informazioni e soprattutto aiutandoci a comprendere come doveva essere questa maestosa residenza nei suoi anni migliori. “E’ da quando ero bambino che frequento questo magnifico giardino durante le estati; ho un chiaro ricordo di me che mi arrampico sino a dove potevo sugli alberi, rischiando anche di farmi del male. Oggi questo posto ospita il mio piccolo laboratorio dove coltivo il mio hobby: riparo e colleziono meccanismi di orologi dei campanili”.

Un particolare del dipinto che si trova sulla scala principale in cui si vede il viale che, da Villa Lurani, porta alla chiesa di San Giorgio

Se il pian terreno è un continuo susseguirsi di enormi saloni dove un tempo si trascorrevano le lunghe serate estive accompagnati da un pianoforte, oppure raccolti nella lettura di un buon libro, al primo piano si ha la zona notte dove si po' ritrovare una grande raccolta di libri sacri ed un antico biliardo. Elemento ricco di storia che si può qui ritrovare, è una vetrinetta nella quale sin dall’ottocento vengono riposti dei reperti naturalistici, come minerali o conchiglie, che venivano raccolti durante i viaggi di famiglia. Per quanto oggi possa sembrare insignificante, nell’Ottocento avere una conchiglia a Casatenovo era motivo di grande lustro e ammirazione da parte di tutti.

Un particolare della parete esterna su cui compare ancora il colore originale della villa

Il legame della famiglia Lurani con il territorio casatese era stretto anche se limitato prevalentemente a motivi di lavoro. Infatti la famiglia Lurani nel tempo aveva usufruito anche del lavoro delle cascine circostanti per allevare i bachi da seta per la produzione del prezioso tessuto. Per quanto quindi si possano dire distaccati dalla vita di paese, era uso della famiglia esporre dalla finestra dei panneggi rossi e dorati per festeggiare il patrono San Giorgio.

Rubrica a cura di Giovanni Pennati e Alessandro Vergani