Viaggio in Brianza/5: la storia e i segreti di villa Besana e del suo grande parco a Sirtori

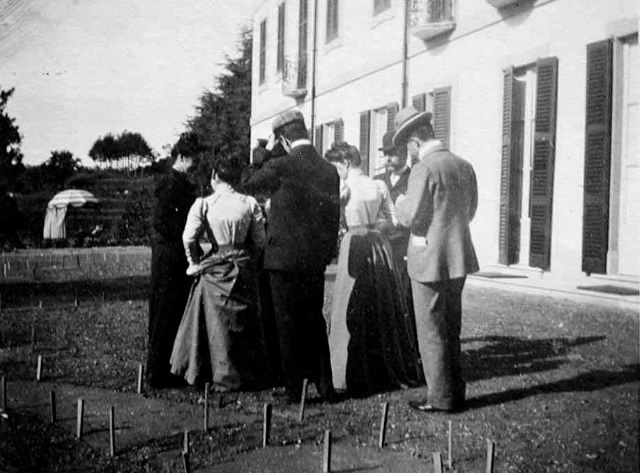

Alcune immagini di Villa Besana

LA STORIA DI SIRTORI

Sirtori è una località di origine romana e deve il suo nome alla Gens Sertoria che, nella Gallia Cisalpina, era dedita al commercio e alla vita militare: esponenti della Gens Sertoria sono nominati in iscrizioni del I secolo d.C. Questi terreni passarono di generazione in generazione ai discendenti della Gens Sertoria, che vennero nominati da Francesco Sforza, duca di Milano, ‘Famiglia Sirtori' nel 1499, a cui venne concesso in feudo il comune. I membri della famiglia Sirtori si occuparono con attenzione della comunità, soprattutto con legati e donazioni per merito dei loro sacerdoti.

Collocato in posizione strategica sui colli, Sirtori costituiva in epoca romana un'importante via di transito: era raggiunto infatti da una diramazione della via Emilia che conduceva da qui a Viganò a Missaglia. Quest'ultima fu sempre strettamente legata alla sorte di Sirtori infatti, nell'865, entrambe entrarono a far parte del Contado della Martesana; inoltre Sirtori appartenne successivamente alla Pieve di Missaglia, fino al 1796.

Il territorio dell'odierno paese divenne feudo della famiglia Sirtori nel XVII secolo: Evangelista Sirtori ne ottenne l'investitura nel 1647 dal re di Spagna Filippo IV. Questo nobile casato fu sempre attento ai bisogni della comunità, soprattutto dal punto di vista religioso, donando molti terreni e facendo costruire luoghi di culto. Si ricorda, ad esempio, che il feudatario Bernardino Sirtori nel 1686 fece costruire in paese un oratorio dedicato alla Madonna Assunta (di fronte all'ingresso di Villa Besana)

Dal 1929 al 1953 Sirtori è accorpato al Comune di Barzanò, ma Sirtori in questo ultimo secolo subì importanti sono cambiamenti: la popolazione crebbe molto a partire dal secondo dopoguerra, grazie a vari fattori di natura economica ne hanno determinato l'incremento. Fino alla metà di questo secolo, l'attività economica principale era l'agricoltura, praticata per lo più nella forma della mezzadria. Si coltivano cereali (granoturco, frumento, orzo), ortaggi e prodotti tipici dell'ambiente collinare (specialmente uva da cui si ricava un tipico vino che i contadini bevevano per tutto l'anno).

Da ricordare anche l'attività della bachicoltura che, diffusasi dal Seicento nel nostro territorio, costituiva importante fonte di reddito per i contadini che allevavano in casa bachi per poi rivendere i bozzoli alle filande, sorte numerose anche sul territorio del nostro comune. Lunghi filari di gelsi, le cui foglie costituivano l'alimento dei bachi, hanno caratterizzato il paesaggio di Sirtori fino agli anni '50 di questo secolo. L'agricoltura è praticata attualmente da poche aziende a conduzione diretta che producono principalmente cereali e ortaggi. Con il diffondersi dell'industrializzazione, che ha investito la Brianza in maniera massiccia, la popolazione attiva ha lasciato infatti i campi per dedicarsi al più redditizio impiego nelle fabbriche e nelle officine della zona, facendo dell'agricoltura l'attività del dopolavoro. A Sirtori lo sviluppo del settore secondario è stato però molto limitato. Le attività artigianali e industriali presenti nel territorio sorgono per lo più nella frazione di Bevera, e si limitano ai settori tessile e meccanico. Di limitata entità sono anche le attività commerciali che non hanno avuto in questi uno sviluppo adeguato alla crescita della popolazione. Il pendolarismo in uscita rimane quindi maggiore di quello in entrata.

Sotto la spinta di una rilevante richiesta di seconde case, considerati il caratteristico ambiente collinare e la vicinanza a Milano, il paese è stato protagonista nel decennio 1960-1970 di una massiccia edificazione. Attualmente l'intero territorio del Comune è vincolato dalla legge che protegge le bellezze naturali e paesaggistiche e una porzione di esso è inclusa nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, costituitosi nel 1983.

LA FONTE: IL CATASTO TERESIANO

Gioiello di questo Paese è Villa Besana la quale ha una storia strettamente legata al territorio che la ospita. Testimonianze nel Catasto affermano che il complesso attuale della villa Besana e del parco era suddiviso in quattro distinte proprietà: gli edifici erano abitati o dati in affitto a terzi dai diversi proprietari e i terreni erano tutti coltivati eccetto quelli immediatamente adiacenti agli edifici, destinati invece a orti e giardini. I fratelli Giovanni e Guido Sirtori, ai quali apparteneva circa un terzo dell'attuale proprietà, a poco a poco acquistarono nel suo insieme. Essi erano proprietari di numerosi altri beni nel paese di Sirtori.

Nell'Ottocento la proprietà passò poi a Gaspare Sirtori. Nel 1862 Teresa Prevosti, figlia di Febo Prevosti e Costanza Besana, vedova di Gaspare Sirtori, rilevò l'intera proprietà, per lasciarla poi in eredità nel 1890 alla sorella Camilla col vincolo che, in mancanza di eredi, passasse al cugino Giovanni Besana. Nel 1899, alla morte di Camilla Prevosti, successe Giovanni Besana, ai cui discendenti la villa e il parco appartengono ancora oggi.

Da quando il proprietario divenne Giovanni Besana, gli archivi del Catasto Teresiano permettono non solo seguire le modifiche al complesso edificato, che raggiunge la sua definizione attuale attorno agli anni Trenta, ma si riescono a ripercorrere più di due secoli di vita del parco. Ci consentono di stabilire come la struttura del parco sia rimasta sostanzialmente invariata, anche nella maggior parte della composizione vegetazionale. Le uniche parti che hanno subito cambiamenti più radicali riguardano il disegno delle aiuole, gli elementi decorativi e alcune piantagioni ornamentali nelle parti a giardino più prossime alla casa.

LA VILLA

L'edificio della villa si dice che sorga sulle rovine dell'antico castello dei Signori Feudatari di Sirtori, la cui costruzione si fa risalire al XVI secolo. Il complesso è ubicato nel centro abitato, non lontano dalla piazza della Chiesa parrocchiale e del Municipio, sulla strada provinciale che collega Sirtori a Viganò ed è composto dall'edificio principale e casolari annessi e dall'oratorio della Madonna Assunta.

Tra la fine dell'800 e il 900 l'edificio principale ha subito le modifiche che lo hanno portato alla condizione attuale. Tra queste spiccano l'aggiunta del terzo piano per uniformarlo alla facciata principale, avvenuto alla fine del Diciassettesimo secolo; l'abbattimento negli anni Venti-Trenta degli edifici verso l'ingresso principale su via Giovanni Besana e l'ampliamento della corte rustica sul piazzale di ingresso. Le modifiche hanno portato la facciata principale dell'edifico ad essere tripartita orizzontalmente da alte fasce marcapiano, scandita da finestre con larghe cornici sagomate e balconi dalle ringhiere elaborate di chiaro gusto settecentesco.

Il piano terra era costituito da grandi saloni, con l'ingresso principale che portava ad una maestosa sala da ballo affrescata. A fianco a questa trovavano luogo una sala da gioco per le carte, un salottino per le conversazioni ed i pettegolezzi, una sala del biliardo. Quest'ultima sala portava ad un altro salone di rappresentanza che precedeva la sala da pranzo. Al secondo piano vi erano le camere da letto dei membri della famiglia, mentre i membri del corpo di servizio trovavano alloggio nel sottotetto.

"Nonostante gli ampi saloni ed il maestoso giardino, la vita qui era normale: quando ero piccolo ricordo alcuni ricevimenti e delle feste, ma si trattava di eventi occasionali. Non possiamo dire di aver avuto una grande vita mondana" ha ricordato Eugenio Besana.

Ultime modifiche sono state quelle apportate negli anni Ottanta con le quali vengono suddivisi internamente degli ambienti per poter creare diversi alloggi nei qual attualmente vivono alcuni membri della famiglia Besana.

IL PARCO

Il parco fu concepito negli anni Trenta dell'Ottocento; fu con molta probabilità iniziato da Gaspare Sirtori, che realizzava il lago nel 1845, e nel 1896 presentava una vegetazione importante e sicuramente non casuale ormai giunta a maturità.

Costituito adattandosi alle condizioni del terreno, sapientemente sfruttate per creare gli tutti i principali elementi strutturali del parco paesaggistico. Le strade di accesso ai campi interni diventano la base per il sistema dei percorsi del parco: viale carrabile e sentieri seguono parte dei tracciati già esistenti nei secoli passati.

Le curiose origini del Laghetto che si ritrova sul confine sud della proprietà sono testimoniate da dei documenti dell'archivio Teresiano. Questi rivelano che dell'attuale laghetto, al tempo nominato ''nuovo bacino'', venne realizzato nel 1845 per risolvere una controversia con l'Orfanotrofio Maschile di Milano. Quest'ultimo avendo subito dei danni ai loro possedimenti per via delle fonti d'acqua al tempo site nel comune di Sirtori, fece petizione alla Procura di Brivio perché Gaspare Sirtori rimediasse a questo inconveniente. La soluzione venne trovata radunando le acque che sgorgavano dalla dozzina di fonti che trovavano sfogo sul colle che circonda in parte Villa Besana, facendole confluire in un laghetto sul fondo del giardino.

Già dalle foto del 1875 si può riscontrare che le parti direttamente adiacenti all'edificio principale avevano già la conformazione che presentano ancora oggi. Novità della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento furono le numerose modifiche tra le quali la collocazione di piantagioni di conifere ornamentali che caratterizzano il parco attuale. Inoltre, nel 1901 venne creato il parterre con aiuole dal disegno curvilineo sul fronte che dà verso il giardino, composto da diverse tipologie di piccoli arbusti nel giardino attorno alla villa: alcune erano circolari e leggermente rialzate, con bordure fiorite a mosaico, con una palma centrale, altre invece erano coltivate con piante acquatiche e bordure di piante annuali.

Tra le realizzazioni, di chiara impronta ottocentesca del parco, vi sono l'edicola di Sant'Elena, racchiusa in un semicerchio di cipressi, il cerchio di alberi di tulipani, che nel 1938 già avevano raggiunto l'altezza di oltre cinquanta metri, ed ancora i vari schermi arborei che guidano lo sguardo in ampi cannocchiali prospettici sparsi per il grande giardino.

Altro elemento architettonico è la ghiacciaia che trova posto tra le cascine di servizio, a sinistra della villa. Durantre l'inverno veniva pressata della neve in grandi stampi di pietra ricavati in giardino; questa neve compattata veniva riposta nella ghiacciaia per poter tenere al fresco le pietanze che lo necessitavano. A fianco della ghiacciaia troviamo la vecchia cantina dove, ancora oggi, sono conservate delle bottiglie dell'Ottocento, anche se non è ben chiaro quali siano ancora apprezzabili.

Il roccolo di carpini, secondo le testimonianze famigliari, era ancora in uso nei primi anni del Novecento, ma di esso non vi sono immagini, mentre alcune foto del 1938 che ritraggono il Viale delle Palme, il Labirinto e il tunnel di carpini dimostrano come questi avessero ormai raggiunto una configurazione ormai stabilizzata.

Nei decenni più recenti sono state introdotte nel parco alcune piantagioni da produzione, come gruppi di pioppi, salicone, oppure gruppi di conifere non sempre rispettose né del disegno né dell'epoca del parco, che spesso ostruiscono viste.

Dopo il decreto di vincolo di tutela di villa Besana e del suo giardino datato 1986, l'attenzione al parco si è fatta maggiore e gli interventi più recenti vanno nella direzione di una attenta conservazione dei valori paesaggistici del parco, come testimonia la piantagione di tre faggi, a poca distanza dagli esemplari degradati e destinati all'abbattimento, pronti a sostituire questi ultimi nella percezione della prospettiva, nel periodo che necessariamente passa tra la decadenza degli esemplari originari e il raggiungimento di una dimensione sufficiente alla stessa percezione dei nuovi esemplari che andranno piantati nello stesso luogo.

Il progetto del parco fu dettato dalle condizioni paesaggistiche dei terreni al momento della sua creazione: il percorso del viale che segue e connette i tracciati delle strade esistenti, le aperture e le viste prospettiche che sfruttano i dislivelli e l'andamento del terreno, dimostrano un attento sfruttamento delle condizioni esistenti che recuperava anziché trasformare completamente la morfologia e il disegno del paesaggio.

"La nostra casa è sempre stata disponibile per partecipare alle varie iniziative promosse dal territorio, come Ville Aperte, ma anche eventi di promozione culturale come la rassegna teatrale organizzata annualmente dal Consorzio Brianteo Villa Greppi'' ha aggiunto Besana. ''Nel 2014 abbiamo cercato di rendere il giardino visitabile tutto l'anno creando otto cerchi di alberi di diverse specie. La collaborazione stretta insieme all'associazione Grandi Giardini Italiani, in concomitanza con Expo di Milano, avrebbe dovuto promuovere il turismo locale e altresì la nostra proprietà; purtroppo questo non avvenne e il giardino rimase vuoto. Nonostante questo, il parco è spesso visitato da alcune scolaresche della zona che vengono per conoscere la natura e i tanti esemplari arborei che ospitiamo".

È infatti da ricordare che nel giardino di Villa Besana è presente un albero che sino al 2018 era il più alto d'Italia in assoluto; in quell'autunno venne però censito un abete in toscana che ne superava il primato, quindi, ad oggi, è considerato l'albero spogliante più alto della penisola.

"È un giardino che avrebbe bisogno di ingenti cure: questo soprattutto per quegli esemplari che stanno giungendo alla fine della loro vita, oppure quelli che necessitano di importanti opere di potatura. Inoltre i temporali degli ultimi anni hanno causato importanti perdite dato che in un solo temporale, nel 2018 sono caduti ben cinquantuno alberi di diverse specie e diverse altezze". Bisogna infatti rendersi conto che un tempo un modo comune per fare vanto del proprio prestigio era quello di creare degli scorci nel giardino ben visibili dal viale di ingresso: allo stesso modo in questa villa il giardino rappresentava un vero e proprio gioiello.

Una differenza fondamentale rispetto a molte delle altre location di cui spesso parliamo, è il fatto che questa dimora non è nata come villa di rappresentanza o di delizia, bensì come una villa vissuta, dove la famiglia quotidianamente trascorreva le sue giornate. Questo è un valore aggiunto per questa maestosa struttura residenziale sirtorese che tra le sue mura cela una vita di alto livello, ma non per questo manca del lavoro e dalla fatica quotidiana.