Viaggio in Brianza/13: tappa a Merate per fare visita alla parrocchiale di S.Ambrogio

LA FEDE TRA I CAMPI BRIANZOLI

Nella cultura brianzola la religione ha sempre avuto un ruolo importantissimo, specie nel mondo popolare, cioè in quella realtà fatta di quotidianità e semplicità, in cui c'era più bisogno di certezze e speranze. A conclusione di un'intera giornata di duro lavoro nei campi o nelle filande, le famiglie amavano, ritrovarsi di fronte al focolare la loro misera cena per poi raccogliersi in preghiera e chiedere una particolare protezione ai Santi e a Maria. La devozione alla Madonna era assai diffusa nel nostro territorio ed aumentò in modo particolare durante il Quattordicesimo secolo.

Durante questo secolo infatti, Carlo Borromeo si impegnò con le sue visite pastorali per promuovere la costruzione e rinnovamento delle chiese della diocesi milanese, facendo riflettere fedeli e clero sull'importanza della figura della Madonna. Questa sua iniziativa si vide concretizzata in tutta la diocesi con il moltiplicarsi di cappelle e chiese dedicate alla Vergine. Nella nostra Brianza la devozione verso Maria Vergine era molto semplice e ingenua, ma allo stesso tempo sincera e profonda, Maria era la "Mater Dei" che con le sue sofferenze e i suoi dolori più si avvicinava alla realtà di questa povera gente.

Le pratiche religiose diffuse nelle campagne erano spesso permeate da superstizioni e false credenze. Nonostante questo, la comunità era più unita e legata a certi valori sociali, a certe tradizioni e lo stato di miseria e ignoranza in cui versava la popolazione era attenuato da questa religiosità semplice, spontanea e più vera.

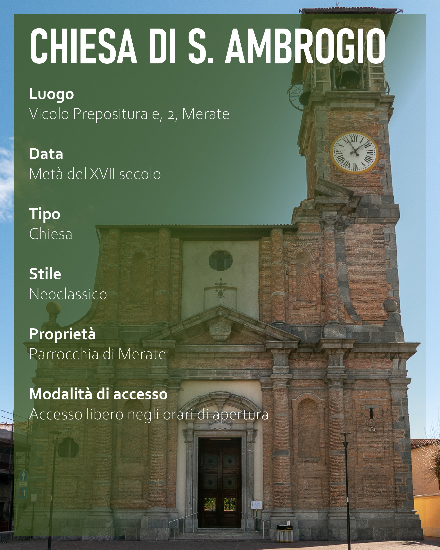

LA COSTRUZIONE DELLA PARROCCHIALE MERATESE

Le notizie più antiche della presenza di una chiesa a Merate risalgono alla Notizia Clerii Mediolanensis dell'anno 1398, anche se già nell'Undicesimo secolo doveva esistere quantomeno una cappella. Infatti vari atti di compravendita parlano dei terreni siti tra le chiese di Sant'Ambrogio, Sant'Alessandro (successivamente dedicata a Santa Marta).

Sono sconosciute le originarie forme della chiesa di Sant'Ambrogio e anche come fosse decorata la chiesa ci è oscuro. L'unica fonte disponibile per sapere qualcosa di questo edificio di culto è del Quindicesimo secolo, che però ricorda soltanto che nella chiesa meratese è stata custodita una preziosa tela del pittore Gaudenzio Ferrari raffigurante l'Ultima Cena, poi trasferita nella chiesa della Passione a Milano.

Fonti invece più utili al nostro intento riguardano la visita pastorale di San Carlo Borromeo avvenuta nel 1571. In questa occasione, il cardinale e diede disposizione che l'edificio fosse sistemato, motivo per cui, qualche decennio più tardi iniziarono i lavori.

I documenti riguardanti il cantiere voluto da San Carlo Borromeo ricordano la presenza di un rilievo triangolare su cui era raffigurata l'effigie di Sant'Ambrogio dell'aprile del 1461; questa lastra di pietra, che era posta come capostipite del portone principale della chiesa, venne spostata nel 1648 ritrovando la sua medesima funzione, ma al di sopra della porta di accesso alla casa parrocchiale, dov'è tuttora.

Durante questi lavori venne abbattuto il vecchio campanile di granito che si trovava tra le cappelle di Sant'Anna e Santa Chiara (le prime due a destra dando le spalle all'ingresso) e venne allungata la navata al fine di permettere alla chiesa di ospitare più fedeli.. Questa informazione ci viene riferita dal racconto dei lavori alla metà del Seicento di Don Sala: "Fu demolito l'antico campanile ch'era sito tra le due cappelle di Sant'Anna e Sant'Orsola, come ne indicano ancora le rimaste vestigia e allungato a la chiesa, fabbricato il nuovo campanile, come presentemente, e che, per calamità dei tempi, non si è potuto continuare la fabbrica, sicchè rimane ancora opera incompiuta".

La chiesa attuale è il risultato del rifacimento seicentesco svolto su progetto dell'architetto Carlo Buzio, che si occupò anche della chiesa della Madonna del Bosco a Imbersago. Purtroppo, come già accennato dal prevosto Sala, la costruzione della chiesa venne interrotta "per calamità dei tempi" ovvero la peste che nel Seicento dilagò nel milanese e ovviamente anche in Brianza.

Nel 1758, secondo le memorie del parroco di allora Sala, l'edificio venne completamente risistemato e decorato con stucchi in stile barocco oltre che con affreschi del Sette-Ottocento. Il prezioso intervento dell'artista Pollak, allievo del Piermarini ed autore di importanti edifici come la Villa Reale di Milano, fu il frutto dell'amicizia che lo legava alla famiglia Belgiojoso; Pollack realizzò l'altare maggiore con i due pulpiti ai lati, oggi ormai in disuso.

Le decorazioni si susseguirono sulle pareti interne della chiesa seguendo i fusti del tempo, tanto che nel 1836, secondo il già citato Sala, la chiesa venne nuovamente sistemata "o meglio guastata" con la distruzione degli stucchi rimossi insieme ad alcune medaglie dipinte.

Altra testimonianza proviene dal previsto Longoni che nel 1971 conservava alcune decorazioni dell'Ottocento. Egli ne fece rifare delle altre decidendo anche di rinnovare le tinte di fondo con toni verdi, rosari e pastello per fare maggior omogeneità al complesso delle decorazioni interne.

Nel 2015 durante i lavori di ristrutturazione della canonica venne portato alla luce un viale in ciottoli, probabilmente collegato con il sagrato dell'antica chiesa; venne anche ritrovato un pozzo per l'approvvigionamento idrico che probabilmente era anche l'unico nella zona. Vennero rinvenute inoltre delle tombe che testimoniano l'utilizzo antico di quella zona come luogo cimiteriale.

L'OSSARIO

All'esterno, sul lato sud del sagrato, nel 1767, per volere di Barbara d'Adda Barbiano Contessa di Belgioioso e di Colognola venne edificato un ossario per poter deporre i resti dei feretri che riposavano al di sotto della chiesa e causavano un cattivo odore nelle navate.

LA NAVATA, LE CAPPELLE E L'ALTARE

La chiesa si presenta con un'unica navata con volta a botte su cui si aprono le cappelle laterali; il tutto è ancora decorato con gli stucchi risultanti dai lavori di ristrutturazione e nuova decorazione dell'Ottocento.

All'ingresso, ai lati del portone in legno e vetro colorato, si possono trovare due quadri: a sinistra la predica di San Giovanni Battista; sulla destra si può osservare la tela che raffigura la strage degli Innocenti, opera, quest'ultima, di ignoto autore settecentesco. Entrambe le opere provengono dalla chiesa di San Gregorio e sono datate intorno al Diciassettesimo secolo.

I due pulpiti ai lati dell'altare in legno furono eseguiti su disegno del già citato Leopoldo Pollak, mentre l'altare di cui fu il progettista, venne rimaneggiato nel 1971 in ottemperanza ai dettami conciliari che imponevano di porre al centro la mensa su cui vengono celebrati i riti. In occasione di questo rinnovamento, l'allora parroco Longoni decise di realizzare un tabernacolo a torre, rialzato rispetto al presbiterio, completando l'opera con un nuovo ambone nello stesso stile dell'altare.

In occasione della consacrazione della chiesa, svolta dal Cardinale Carlo Maria Martini nel 1993, il prevosto Felice Viasco decise di riportare l'altare al suo aspetto originario, recuperando sia materiali di quello di Pollak, che di quello che lo aveva sostituito negli anni Settanta. Di conseguenza si sono anche modificate le forme dell'ambone per renderlo più sobrio.

Nel corso del XIX secolo i lavori di restauro all'interno della chiesa le conferirono l'aspetto e l'armonia che ancora oggi possiamo osservare oltrepassando l'ingresso. Le cappelle laterali sono altrettanto decorate e dedicate ognuno ad un soggetto diverso.

Quella più appariscente è quella storicamente adibita a mausoleo per la Famiglia Belgiojoso, ma oggi dedicata al patrono Sant'Ambrogio. Infatti questa era una delle poche chiese a cui mancava un altare dedicato al proprio patrono, quindi la medesima famiglia ha permesso di poter dedicare al santo milanese la loro cappella negli anni Sessanta del secolo scorso.

Nonostante non sia più la cappella di famiglia, in questa rimane un chiaro rimando alla famiglia Belgiojoso: un grande monumento funebre rappresentante un'armatura da cavaliere è dedicato a Carlo Barbiano di Belgioojoso, scolpito da un artista rimasto tutt'ora ignoto, che riprende la medesima scultura posta nella cappella dei Belgiojoso nel cimitero di Merate. Il Conte Belgojoso, che riposa ancora nella cappella, morì Merate nel 1777 dopo aver ricoperto molte cariche di grande importanza nel Ducato di Milano, tra cui Commissario Generale nel Ducato.

Dopo la dedicazione al patrono meratese, nella cappella ha trovato posto di rilievo una pala di Paolo Cattaneo, pittore oggionese scomparso nel 1990, che raffigura il santo mentre posa lo sguardo sulle chiese a lui dedicate a Milano e a Merate.

La Cappella del Battistero si trova alla sinistra dell'ingresso, racchiusa da una elegante cancellata; sulla parete di fondo si può ammirare un dipinto dell'Ottocento nel quale è raffigurato il battesimo di Cristo da parte di San Giovanni Battista.

La cappella dedicata alla Madonna presenta una nicchia settecentesca in stile barocchetto che custodisce una statua della Madonna del Rosario datata 1749, opera di Giuseppe Antignati, scultore del legno famoso per aver eseguito il modello ligneo della Madonnina del Duomo di Milano. La scultura presente nella chiesa di Sant'Ambrogio di Merate trova molte somiglianze con la Madonna di Desio: in particolare le figure scolpite hanno una postura simile, oltre chiare similitudini nella lavorazione del panneggio delle vesti della Vergine.

SAGRESTIA E CORO

Due spazi di particolare bellezza in questa chiesa sono la sagrestia ed il coro che, per quanto oggi spesso utilizzati come meri spazi di servizio, mantengono preziosi arredi e pitture.

La sagrestia infatti è arredata con mobili ottocenteschi tra cui spicca l'armadio in cui sono custodite le reliquie dei santi.

Il coro è un'opera precedente alla costruzione della chiesa attuale, infatti risulta adattato ad essa; sugli stalli sono raffigurati gli apostoli ed il Cristo. Le fonti ci confermano che questa è la parte più antica della prepositurale, poiché ve ne sono tracce già nel 1602.

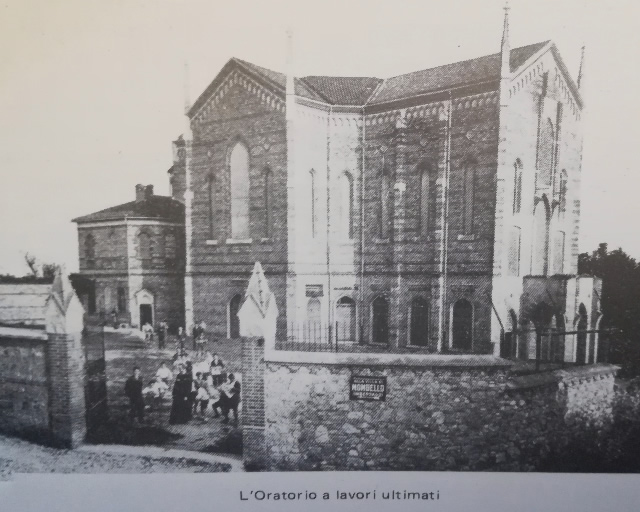

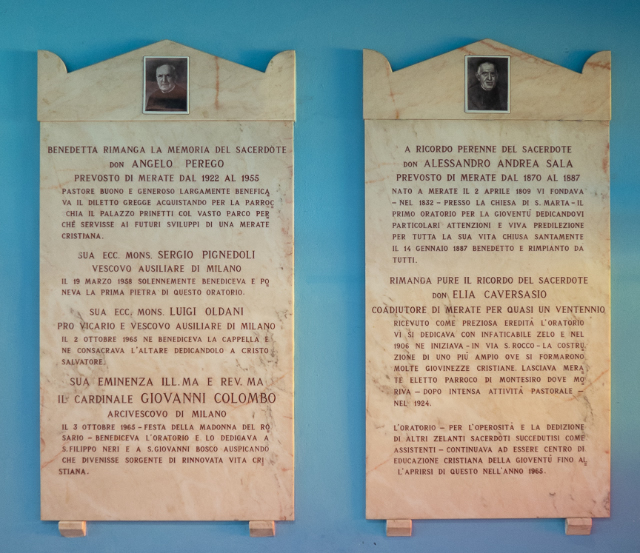

L'ORATORIO MASCHILE IERI ED OGGI

All'inizio del Novecento si diffusero rapidamente nella diocesi di Milano gli Oratori su forte promozione del vescovo di allora, il Cardinal Ferrari, dividendo per sesso i ragazzi che allora venivano educati a mansioni differenti.

La vita parrocchiale di Merate nei primi decenni del Novecento era molto intensa sotto tutti gli aspetti: si respirava un'aria anticlericale che pervadeva tutta la Penisola, muovendo i fedeli cattolici all'unità ed all'azione.

Agli inizi del Ventesimo secolo, con il sensibile aumento della popolazione meratese, incominciò a farsi sentire nella parrocchia la necessità di un ambiente più ampio e accogliente per i giovani cattolici. Il vecchio oratorio fondato da don Andrea Sala era oramai troppo piccolo poiché costituito solo dalla chiesetta di Santa Marta con il cortile adiacente, dove vi si riunivano i giovani per svolgere le attività religiose e ricreative.

Fervente sostenitore dell'iniziativa di costruire una struttura oratoriana consona per i tempi di allora era don Elia Caversasio che, superate varie difficoltà per la scelta dell'ubicazione del futuro oratorio, grazie al concorso di parecchi benefattori e la prestazione volontaria e gratuita della popolazione della parrocchia, diede inizio ai lavori nella località ai piedi del colle Subaglio, nelle vicinanze del cimitero.

Il disegno grandioso nella sua mole, eseguito dall'architetto Monsignor Chiappetta, somigliante nello stile e costruzione alla grande Basilica di Lourdes, viene realizzato solo nelle sue linee generali. I lavori interni vengono sospesi in modo da poter utilizzare il piano terreno come salone per le funzioni religiose e per le manifestazioni teatrali e cinematografiche. In questa costruzione incompiuta viene trasferito l'oratorio maschile che diviene per molte generazioni di giovani la sede della loro formazione religiosa.

Quello che oggi rimane di questo oratorio è la chiesa della Santissima Immacolata che spicca diroccata tra i rovi e i rampicanti che l'hanno ormai fatta loro. Questa chiesa, ed il terreno circostante, proprio accanto al cimitero di Merate, sono purtroppo caduto in stato di abbandono. Noi speriamo che in futuro si possa recuperare questa chiesina, per ora misteriosa per tutti coloro che la osservano da fuori dei cancelli ben chiusi.

LA PARROCCHIA DI SANT'AMBROGIO OGGI

Oggi la chiesa risplende sotto il sole che batte sui rossi mattoni della facciata incompiuta, la vita scorre intorno a lei, anche se in questo periodo, probabilmente meno frenetica di quanto era qualche anno fa. Gli ultimi restauri hanno toccato principalmente l'interno dove sono stati istallati un riscaldamento a pavimento ed un nuovo organo della famiglia Corno nel 2006. Quest'ultimo viene considerato all'avanguardia, poiché non è necessaria alcuna manutenzione: all'interno dell'organo è presente una centralina elettronica che svolge autonomamente le ordinarie mansioni utili per tenere in ottimo stato l'imponente strumento.

Ma anche l'oratorio ha trovato un grande rinnovamento. Nel 1965 è stato inaugurato il nuovo oratorio nel quale i grandi spazi permettono di ospitare anche ottocento bambini, soprattutto durante le attività estive che si potevano svolgere regolarmente sino alle recenti restrizioni. Ma sempre grazie agli ambienti dalle ampie superfici. "Non è stato difficile riuscire ad organizzare delle iniziative che potessero far trascorrere un'estate spensierata ai ragazzi" ci ha detto don Luca Rognone, giovane sacerdote responsabile dell'oratorio.

Nonostante questa fortuna, la comunità in questo momento lamenta carenza di spazio all'interno della chiesa parrocchiale che, per poter rispettare le distanze prescritte in questo periodo, riesce ad accogliere solo un centinaio di fedeli per le celebrazioni.

In queste poche righe abbiamo cercato di riassumervi solo alcuni degli elementi più importanti di questa chiesa, questa ricerca è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione di don Luca Rognone, del sagrestano Franco Crippa e della Pro Loco di Merate, quest'ultima in particolare ci ha reso disponibili preziose informazioni sulla decorazione interna della chiesa; abbiamo poi tratto alcune notizie dal libro "Storia di Merate" di Luigi Zappa.

Anche questa chiesa, come altre opere di cui abbiamo scritto, ha una storia più lunga e curiosa di quanto appare. Chissà se la sua facciata troverà mai compimento, oppure, prima di questo, non sarà costruita un'altra chiesa per Merate... la risposta ai futuri lettori.